Anak muda merupakan generasi yang tumbuh di tengah badai informasi, dengan media sosial, film dokumenter, dan aktivisme global yang terus mengabarkan fakta tentang mencairnya es kutub, kebakaran hutan, dan meningkatnya suhu bumi. Paparan informasi yang berkelanjutan ini, meski bernilai edukatif, juga bisa memunculkan ketakutan yang mendalam. Banyak remaja dan dewasa muda mulai mempertanyakan masa depan planet ini—bahkan masa depan mereka sendiri di dalamnya.

Sebuah studi besar oleh Hickman et al. (2021), yang melibatkan 10.000 anak muda dari 10 negara, menunjukkan bahwa 59% responden merasa sangat cemas terhadap perubahan iklim. Sebanyak 45% mengatakan bahwa kekhawatiran ini memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, bahkan hingga membuat mereka ragu untuk memiliki anak atau membayangkan masa depan jangka panjang. Temuan ini memperkuat bahwa eco-anxiety bukan sekadar ketakutan temporer, tetapi bentuk kecemasan eksistensial yang mendalam. Kecemasan ini kerap diwarnai oleh rasa tidak berdaya dan frustasi, terutama ketika melihat keputusan politik atau perilaku masyarakat luas yang dianggap tidak sejalan dengan urgensi krisis iklim. Hal ini bisa menimbulkan konflik emosional, di satu sisi merasa perlu bertindak, di sisi lain merasa kecil dihadapan sistem yang besar dan lambat berubah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa eco-anxiety tidak selalu berdampak negatif. Dalam banyak kasus, kecemasan ini menjadi titik awal kesadaran kritis dan dorongan untuk bertindak. Banyak anak muda yang terdorong untuk menjadi relawan, bergabung dalam gerakan lingkungan seperti climate strike, atau mengubah gaya hidup menjadi lebih berkelanjutan: mengurangi konsumsi plastik, memilih transportasi rendah emisi, atau menerapkan pola makan ramah lingkungan.

Dari sisi psikologis, langkah-langkah tersebut bukan hanya membantu lingkungan, tetapi juga memberikan rasa kontrol dan makna yang bisa mengurangi intensitas kecemasan. Ketika seseorang merasa punya peran dalam solusi, mereka tidak lagi terjebak dalam ketakutan pasif, melainkan menjadi aktor aktif dalam perubahan. Peran lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu anak muda mengelola eco-anxiety. Orang tua, guru, konselor, hingga komunitas memiliki peran krusial dalam menciptakan ruang aman untuk berbicara tentang perasaan-perasaan ini. Pendekatan yang menyalahkan atau meremehkan (misalnya dengan mengatakan "kamu terlalu sensitif") justru memperparah kecemasan.

Sebaliknya, validasi emosi, pendidikan berbasis solusi, dan pemberdayaan psikologis bisa menjadi strategi yang membangun resiliensi. Misalnya, pendekatan "eco-therapy" atau terapi berbasis alam, telah dikembangkan dalam beberapa komunitas sebagai sarana untuk menyembuhkan kecemasan sekaligus memperkuat koneksi dengan bumi.

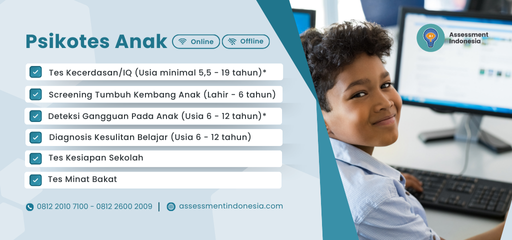

Penting juga untuk membedakan antara kecemasan yang fungsional dan disfungsional. Kecemasan fungsional bisa memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan yang konstruktif. Tapi jika kecemasan sudah menyebabkan insomnia, penurunan fungsi sosial, atau depresi, maka perlu intervensi psikologis yang lebih dalam. Temukan layanan asesmen psikologi terbaik hanya di biro psikologi resmi Assessment Indonesia, mitra terpercaya untuk kebutuhan psikotes.

Di tengah situasi global yang tidak menentu, eco-anxiety mencerminkan bahwa generasi muda tidak apatis. Justru mereka memiliki kepekaan moral dan keberpihakan yang kuat terhadap kelangsungan hidup semua makhluk. Daripada dipandang sebagai kelemahan, eco-anxiety bisa menjadi cermin dari empati ekologis yang perlu kita jaga dan dukung.

Referensi:

Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., ... & van Susteren, L. (2021). Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon. The Lancet Planetary Health, 5(12), e863-e873.

American Psychological Association. (2020). Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/climate-change